Nonostante

Il precariato, la difficoltà, l’incertezza, l’incomprensione

La storia

Erika è un’antropologa culturale appassionata di Africa Orientale. Un interesse grande, sfociato quasi per caso nella vacillante carriera della ricerca. E così ha vinto una borsa di dottorato a Torino, un percorso durato quattro anni, che l’ha portata a fare ricerca in Africa, nel nord del Kenya. Dopo la straordinaria esperienza vissuta, ricca in termini di ricerca, ma anche e forse soprattutto per esperienza personale, c’è stata la fase delicata del post dottorato. Cosa fare della propria vita? Intraprendere una carriera accademica e forse trasferirsi all’estero? E intanto, in Italia tra una proroga e una difficoltà, come sopravvivere ogni mese? Grazie a un curriculum versatile, Erika ha vinto una borsa di ricerca per il Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università degli Studi di Torino dove si occupa della cura, conservazione e catalogazione delle collezioni etnografiche. È da lì che arriva quando ci diamo appuntamento per ascoltare la sua storia che, come tante storie di Nonostante, è piena di salite e momenti di sconforto e di appagamento.

Tra Kenya e Italia, storia di un’antropologa culturale

Quando aspetto Erika in via Po, davanti al cortile del Rettorato, è un tardo pomeriggio di dicembre, il buio calato sulla città e i pianeti e stelle delle luci d’artista di Giulio Paolini a rischiarare l’atmosfera sotto i portici. È proprio percorrendo qualche metro insieme, verso il rifugio caldo di un bar, che troviamo una serie di punti in comune che rompono il ghiaccio: il dottorato, l’indagine sullo spazio, Italo Calvino, il campo di ricerca, vago e non troppo comprensibile dall’esterno. Erika infatti è un’antropologa culturale: una passione che coltiva da molto e che, mi racconta subito, l’ha portata diverse volte in Kenya, un po’ per scelta, un po’ per caso.

Quando aspetto Erika in via Po, davanti al cortile del Rettorato, è un tardo pomeriggio di dicembre, il buio calato sulla città e i pianeti e stelle delle luci d’artista di Giulio Paolini a rischiarare l’atmosfera sotto i portici. È proprio percorrendo qualche metro insieme, verso il rifugio caldo di un bar, che troviamo una serie di punti in comune che rompono il ghiaccio: il dottorato, l’indagine sullo spazio, Italo Calvino, il campo di ricerca, vago e non troppo comprensibile dall’esterno. Erika infatti è un’antropologa culturale: una passione che coltiva da molto e che, mi racconta subito, l’ha portata diverse volte in Kenya, un po’ per scelta, un po’ per caso.

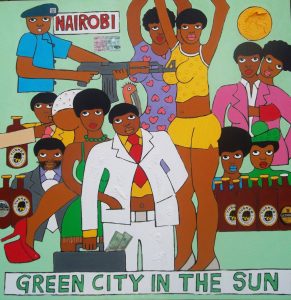

Mi svela infatti che intraprendere la strada del dottorato non era un obiettivo chiaro, e forse nemmeno ci aveva pensato durante il lavoro di ricerca per la tesi di specialistica. «È stata faticosa – mi racconta – il mio progetto iniziale prevedeva di partire per l’Etiopia, ma per una serie di contingenze, due giorni prima del volo ho dovuto cambiare tutto. Io, da sola, a 25 anni e alla prima esperienza del genere fuori dall’Europa. Alla fine il mio volo Torino Addis Abeba si è trasformato aggiungendo un pezzetto: Addis Abeba Nairobi. A Marsabit infatti [contea e centro abitato del Kenya settentrionale, N.d.R], la città di cui mi sono occupata, c’era una ragazza originaria della mia zona che tutt’ora vive lì, è una missionaria laica».

Erika è abituata probabilmente a raccontare con pazienza e ricchezza di dettagli il mondo africano che ha studiato e soprattutto le vicende che l’hanno portata lì, infatti ricuce i fili della sua esperienza e mi spiega che a Marsabit, una zona remota e marginale del Kenya, negli anni Sessanta una delegazione di preti di Alba, la sua città di origine, ha fondato una missione cattolica. È all’amica che lavora in questa missione che, a due giorni dal volo per l’Etiopia e con la tesi stravolta, ha scritto una mail. Era un piano di emergenza relativamente sicuro: a Marsabit Erika era già stata nell’estate della maturità, nel 2004, partecipando ai corsi di formazione della diocesi di Alba.

Erika è abituata probabilmente a raccontare con pazienza e ricchezza di dettagli il mondo africano che ha studiato e soprattutto le vicende che l’hanno portata lì, infatti ricuce i fili della sua esperienza e mi spiega che a Marsabit, una zona remota e marginale del Kenya, negli anni Sessanta una delegazione di preti di Alba, la sua città di origine, ha fondato una missione cattolica. È all’amica che lavora in questa missione che, a due giorni dal volo per l’Etiopia e con la tesi stravolta, ha scritto una mail. Era un piano di emergenza relativamente sicuro: a Marsabit Erika era già stata nell’estate della maturità, nel 2004, partecipando ai corsi di formazione della diocesi di Alba.

«Già allora avevo capito di voler far qualcosa del genere nella mia vita – mi fa notare – ero indecisa tra psicologia e antropologia, e quella fu un’esperienza significativa, in un posto per raggiungere il quale erano necessari due giorni di viaggio in jeep. Fu allora che decisi di fare antropologia, ma su Marsabit avevo messo una pietra sopra: ero spaventata dal tornare in quel luogo, anche perché sarei stata subito identificata, con la missione avevo connessioni evidenti».

E invece: di nuovo Marsabit, e una tesi specialistica che indagava il rapporto tra nomadismo e vita stanziale in relazione ai cambiamenti apportati dalla chiesa dagli anni Sessanta. «Non avevo tenuto conto che i nomadi sono nomadi – ride – prima di partire avevo studiato, ma non mi ero resa conto delle difficoltà. Poi, grazie alle reti di informatori, ho ricostruito la storia della missione dei preti albesi. Ma quando sono tornata dalla ricerca mi sono detta: mai più. Era stato bellissimo, mi aveva cambiata. Ma tre mesi da sola con un lavoro enorme da gestire non faceva per me. Il dottorato non era quindi tra le mie opzioni».

Poi arriva la laura, in estate, le ferie, il meritato relax. E dopo? Cosa può fare un antropologo culturale, dopo la laurea? Chiedo a Erika se si era mai posta concretamente la domanda, se ci aveva mai pensato davvero. «Non ero molto consapevole, ma ingenua – mi risponde – ho sempre avuto una tensione verso l’Africa, senza dubbi: volevo andare nel Corno d’Africa. Ma su cosa volessi fare… Durante gli anni di università avevo lavorato in ambito museale con tirocini e volontariato, che è il motivo per cui oggi sono al Museo di Antropologia. Ma, e credo sia una particolarità delle scienze sociali e umanistiche, sono cose che si fanno per passione. Il medico ha un obiettivo lavorativo certo, antropologia invece si fa perché ti piace».

Poi arriva la laura, in estate, le ferie, il meritato relax. E dopo? Cosa può fare un antropologo culturale, dopo la laurea? Chiedo a Erika se si era mai posta concretamente la domanda, se ci aveva mai pensato davvero. «Non ero molto consapevole, ma ingenua – mi risponde – ho sempre avuto una tensione verso l’Africa, senza dubbi: volevo andare nel Corno d’Africa. Ma su cosa volessi fare… Durante gli anni di università avevo lavorato in ambito museale con tirocini e volontariato, che è il motivo per cui oggi sono al Museo di Antropologia. Ma, e credo sia una particolarità delle scienze sociali e umanistiche, sono cose che si fanno per passione. Il medico ha un obiettivo lavorativo certo, antropologia invece si fa perché ti piace».

Niente definizioni, mestieri e professioni chiare, ma una grande passione per il mondo pastorale africano, sulla quale la mia interlocutrice sorride ammettendo di essere consapevole della stranezza e della particolarità. Mi dice poi che nella vita ha fatto anche la commessa e la cameriera, ma al dottorato no, non aveva proprio pensato. Poi il panico da futuro. «Una sera non riuscivo a dormire – riprende a raccontare – ho pensato alla scadenza della call per i progetto del nuovo anno di dottorato, e mi sono detta: provo. In una settimana e mezza ho scritto il progetto, la continuazione della tesi di specialistica, e non so come sia successo, sono passata. E quindi, ovviamente, sono tornata a Marsabit».

Il tema della ricerca di dottorato mi intriga: lo spazio urbano in una zona dove l’unica città è Marsabit, in una zona di bassissima densità di popolazione e in una regione con conflittualità forti e frammentarietà etnica. Erika ha raccolto dati e ricostruito diverse immagini della città. Un lavoro di quattro anni, incluso l’anno di proroga, necessario a chiudere il lavoro e scrivere la tesi. «Non ho visto una domenica per più di sei mesi – mi racconta– chi fa ricerca sul campo ha bisogno di tempi più lunghi: io ho abitato in quel posto per un anno e mezzo, anche se non continuativo. Dopo diverso tempo lì, ancora faticavo a capire alcune cose. Non ho rimpianti, ma è costato molta fatica, anche in termini emotivi: ho lasciato la mia vita qui, sono felice di aver fatto l’esperienza ma è stato costoso per relazioni, amicizie, famiglia».

Il tema della ricerca di dottorato mi intriga: lo spazio urbano in una zona dove l’unica città è Marsabit, in una zona di bassissima densità di popolazione e in una regione con conflittualità forti e frammentarietà etnica. Erika ha raccolto dati e ricostruito diverse immagini della città. Un lavoro di quattro anni, incluso l’anno di proroga, necessario a chiudere il lavoro e scrivere la tesi. «Non ho visto una domenica per più di sei mesi – mi racconta– chi fa ricerca sul campo ha bisogno di tempi più lunghi: io ho abitato in quel posto per un anno e mezzo, anche se non continuativo. Dopo diverso tempo lì, ancora faticavo a capire alcune cose. Non ho rimpianti, ma è costato molta fatica, anche in termini emotivi: ho lasciato la mia vita qui, sono felice di aver fatto l’esperienza ma è stato costoso per relazioni, amicizie, famiglia».

E poi termina anche il dottorato: «avevi capito cosa volevi fare dopo?» Chiedo a Erika. «Per lungo tempo non ci avevo pensato, ero presa da altro, da quel che stavo facendo in Kenya. Quando sono tornata, sullo slancio emotivo, ero sicura che mi sarei trasferita a Nairobi. Ma poi sono passata da quella vita alla provincia di Cuneo con il mio computer». Il periodo di scrittura della tesi, lo ricordo anche io, è sempre molto duro, isola dal mondo, non permette di arieggiare le idee, e la morsa dei doveri, i cali di autostima e la visione dell’uscita dal tunnel confondono, schiacciano. In questa nebbia è arrivata la possibilità di entrare al Museo di Antropologia, è uscita una call per una borsa di ricerca, ed Erika ora è qui. «Non ho mai seguito una strategia precisa – mi e si spiega – ha vinto quel che mi disse il mio professore alla tesi triennale, di tenere cioè il piede in più scarpe. Io ho il pallino per l’Africa ma mi sono occupata di cultura popolare in Piemonte, di musei, anche se ho un dottorato super specializzato su un posto che non conosce nessuno. A occuparci del nord del Kenya dal punto di vista antropologico in Italia siamo tre».

E poi termina anche il dottorato: «avevi capito cosa volevi fare dopo?» Chiedo a Erika. «Per lungo tempo non ci avevo pensato, ero presa da altro, da quel che stavo facendo in Kenya. Quando sono tornata, sullo slancio emotivo, ero sicura che mi sarei trasferita a Nairobi. Ma poi sono passata da quella vita alla provincia di Cuneo con il mio computer». Il periodo di scrittura della tesi, lo ricordo anche io, è sempre molto duro, isola dal mondo, non permette di arieggiare le idee, e la morsa dei doveri, i cali di autostima e la visione dell’uscita dal tunnel confondono, schiacciano. In questa nebbia è arrivata la possibilità di entrare al Museo di Antropologia, è uscita una call per una borsa di ricerca, ed Erika ora è qui. «Non ho mai seguito una strategia precisa – mi e si spiega – ha vinto quel che mi disse il mio professore alla tesi triennale, di tenere cioè il piede in più scarpe. Io ho il pallino per l’Africa ma mi sono occupata di cultura popolare in Piemonte, di musei, anche se ho un dottorato super specializzato su un posto che non conosce nessuno. A occuparci del nord del Kenya dal punto di vista antropologico in Italia siamo tre».

Erika si definisce una precaria fortunata, visto che la borsa avrà un rinnovo nel 2019. Eppure, mi racconta, ha vissuto due anni senza entrate, ha lavorato a titolo gratuito, spesso ha sentito l’acqua alla gola e ha ringraziato la famiglia alle spalle che, per fortuna, l’ha sostenuta. Senza contare il fatto che, a 33 anni e con un titolo di alta specializzazione, vive grazie a una borsa, un premio di studio, e dunque non versa contributi. È la vita del ricercatore, un paradosso labirintico, dove a competenze solide si unisce un precariato miope, causa di ansie, di vite un po’ allo sbando, senza meta, senza progettualità solide, con affetti e relazioni vacillanti e bisognose di cure per garantire le quali non c’è spesso tempo né sicurezza. E poi ci sono le pubblicazioni: tesi da riprendere, articoli da far uscire. Tempi editoriali lunghissimi, decisioni che non possono aspettare. «È difficilissimo», mi conferma la mia interlocutrice. E io non stento a crederlo.

Erika si definisce una precaria fortunata, visto che la borsa avrà un rinnovo nel 2019. Eppure, mi racconta, ha vissuto due anni senza entrate, ha lavorato a titolo gratuito, spesso ha sentito l’acqua alla gola e ha ringraziato la famiglia alle spalle che, per fortuna, l’ha sostenuta. Senza contare il fatto che, a 33 anni e con un titolo di alta specializzazione, vive grazie a una borsa, un premio di studio, e dunque non versa contributi. È la vita del ricercatore, un paradosso labirintico, dove a competenze solide si unisce un precariato miope, causa di ansie, di vite un po’ allo sbando, senza meta, senza progettualità solide, con affetti e relazioni vacillanti e bisognose di cure per garantire le quali non c’è spesso tempo né sicurezza. E poi ci sono le pubblicazioni: tesi da riprendere, articoli da far uscire. Tempi editoriali lunghissimi, decisioni che non possono aspettare. «È difficilissimo», mi conferma la mia interlocutrice. E io non stento a crederlo.

«Una cosa che mi ha fatto male – aggiunge – è stato il fatto che quando ho festeggiato il dottorato e sono tornata a casa, in provincia, la mia famiglia ha capito l’importanza di quel traguardo, alcuni tra i miei amici non hanno invece capito che per me questa cosa era come il loro matrimonio Ci sono rimasta molto male». Accade, purtroppo: l’impatto simbolico di un traguardo come il dottorato di ricerca non è compreso: in pochi sanno cosa comporti, in pochi conoscono i sacrifici e lo stress intenso dei doveri, delle scadenze, dei dubbi e dei movimenti miopi, in costante ansia da futuro. La piega personale e affettiva che deriva da uno stile di vita del genere non sempre lenisce le fragilità già evidenti: le amicizie possono finire, i legami sciogliersi. Ci si ritrova a 30 anni con una vita disordinata, pegni da pagare per le scelte fatte oppure non fatte, e nuove sfere di relazioni da coltivare, spesso in un clima di straniamento in cui è ancora una volta complesso tenere il passo con quel che accade intorno e nella propria testa.

«Una cosa che mi ha fatto male – aggiunge – è stato il fatto che quando ho festeggiato il dottorato e sono tornata a casa, in provincia, la mia famiglia ha capito l’importanza di quel traguardo, alcuni tra i miei amici non hanno invece capito che per me questa cosa era come il loro matrimonio Ci sono rimasta molto male». Accade, purtroppo: l’impatto simbolico di un traguardo come il dottorato di ricerca non è compreso: in pochi sanno cosa comporti, in pochi conoscono i sacrifici e lo stress intenso dei doveri, delle scadenze, dei dubbi e dei movimenti miopi, in costante ansia da futuro. La piega personale e affettiva che deriva da uno stile di vita del genere non sempre lenisce le fragilità già evidenti: le amicizie possono finire, i legami sciogliersi. Ci si ritrova a 30 anni con una vita disordinata, pegni da pagare per le scelte fatte oppure non fatte, e nuove sfere di relazioni da coltivare, spesso in un clima di straniamento in cui è ancora una volta complesso tenere il passo con quel che accade intorno e nella propria testa.

Non stupirà che, vivendo in molti, ricercatori e dottorandi, queste situazioni di assurda e velenosa pressione, sia nato anche a Torino un Coordinamento Ricercatori non strutturati, un gruppo che si impegna per far rivalere i diritti di una serie di persone di cui troppo spesso si dimenticano condizioni di vita, lavoro, ed esistenza.

«La fuffologia non garantisce un futuro – scherza Erika mettendosi nei panni di chi, da fuori, consideri l’antropologia culturale come un campo di ricerca vaporoso e poco concreto in termini materialmente economici – penso tuttavia sia una questione di scelte: io avevo un interesse, se non lo avessi seguito adesso forse sarei accasata, vivrei in un posto bellissimo come casa mia. Ma avevo altre prospettive».

«La fuffologia non garantisce un futuro – scherza Erika mettendosi nei panni di chi, da fuori, consideri l’antropologia culturale come un campo di ricerca vaporoso e poco concreto in termini materialmente economici – penso tuttavia sia una questione di scelte: io avevo un interesse, se non lo avessi seguito adesso forse sarei accasata, vivrei in un posto bellissimo come casa mia. Ma avevo altre prospettive».

Il precariato a 30 anni significa anche questo: guardare i coetanei stabilizzarsi, e continuare a vivere di cose incerte, grandi impegno e passione per le proprie materie e compiti, ma nessun riconoscimento esterno. Una sorta di età adulta congelata, la condanna a non mettere mai radici. «E poi spesso sono necessarie prese di posizione forti – Erika aggiunge un altro mattone – se la vita accademica è quel che vuoi fare, a volte devi fare quel che è necessario per starci dentro, anche se non è quel che ti piace. Io per esempio non posso dedicarmi a tempo pieno ad alcuni dei miei interessi di ricerca, c’è una scissione tra livello di testa e di pancia. Nel frattempo la mia vita si svolge qui, non in Africa: tra il corso da tenere, le tesi, il tutoraggio con gli studenti. La difficoltà è pensare che questa vita a volte non piace, andare in crisi un mese sì e uno anche, e poi, quando si decide per il “basta, bisogna cambiare”, rendersi conto che se ne esci rischi di non entrarci più».

Ansia da futuro: potrebbe essere una perifrasi per definire quel pallino che torna e ritorna, che manda in crisi, che fa costantemente riflettere sui propri passi, e a volte aggiustare il tiro, concludendo che è così, la ricerca non è tanto un lavoro quanto un premio per privilegiati, quel che permette di avere una borsa di studio e proseguire con i propri interessi. Pessimismo, cinismo: ci sono anche loro nella lista di ingredienti di chi, come me e la mia interlocutrice, è nato negli anni Ottanta: «ho iniziato l’università nel 2004 – riflette Erika – un periodo in cui ancora si poteva sperare di laurearsi e trovare qualcosa di sicuro. La cartina tornasole sono gli studenti che vedo e che sono molto diversi da noi, hanno chiaro in testa cosa prevedono le loro mosse».

Ansia da futuro: potrebbe essere una perifrasi per definire quel pallino che torna e ritorna, che manda in crisi, che fa costantemente riflettere sui propri passi, e a volte aggiustare il tiro, concludendo che è così, la ricerca non è tanto un lavoro quanto un premio per privilegiati, quel che permette di avere una borsa di studio e proseguire con i propri interessi. Pessimismo, cinismo: ci sono anche loro nella lista di ingredienti di chi, come me e la mia interlocutrice, è nato negli anni Ottanta: «ho iniziato l’università nel 2004 – riflette Erika – un periodo in cui ancora si poteva sperare di laurearsi e trovare qualcosa di sicuro. La cartina tornasole sono gli studenti che vedo e che sono molto diversi da noi, hanno chiaro in testa cosa prevedono le loro mosse».

Vivere l’oggi, vivere al momento: è così che il precariato funziona. «Non sono sicura durerà per sempre, non lo so con precisione – mi conferma Erika – sto facendo i conti con tutto questo, e quando si entra nella vita privata e nelle relazioni è davvero difficile chiedere a qualcuno di avere a che fare con me, una persona brillante, ma che ha una stabilità economica vacillante e così via. La mia vita prima del dottorato era un’altra, e io ero un’altra persona».

Niente soluzioni? Forse quella di guardare all’estero. Ma qui arriva un altro dubbio comprensibile, la remora che, al di là delle possibilità offerte da ogni specifico curriculum, dalle pubblicazioni e dalle opportunità del momento, ha a che fare con il trasferimento: soli, a 30 anni, in città lontane da casa, dove casa significa legami, relazioni. «Il prezzo da pagare è altissimo – mi fa notare Erika – perché dovrei allontanarmi dai miei genitori che hanno un’età in cui iniziano a invecchiare, per andare in un posto di cui non mi interessa nulla? Idealmente, se l’alternativa fosse Nairobi, un postaccio che però io amo, sarei pronta a pagare questo prezzo, ma per il resto… Ma perché? Anche se poi, se dovesse uscire l’occasione perfetta, la seguirei».

Ad avere un dottorato in Italia è un ristretto 5% della popolazione, una buona parte di questa percentuale ha competenze ed esperienze molto specializzate, come è il caso della mia intervistata. Eppure troppo spesso queste competenze non sono affatto riconosciute, e a volte diventano quasi penalizzanti. «Se fossi un architetto potrei avere come alternativa quella dello studio – mi dice infatti Erika – ma l’antropologia culturale pura.. dove altro potrei praticarla? Posso lavorare nei musei, in fondo gli antropologi sono applicabili in ogni campo e infatti lo sono sempre di più. Ora ho avuto questa opportunità che mi piace molto, anche se i costi ci sono».

Ad avere un dottorato in Italia è un ristretto 5% della popolazione, una buona parte di questa percentuale ha competenze ed esperienze molto specializzate, come è il caso della mia intervistata. Eppure troppo spesso queste competenze non sono affatto riconosciute, e a volte diventano quasi penalizzanti. «Se fossi un architetto potrei avere come alternativa quella dello studio – mi dice infatti Erika – ma l’antropologia culturale pura.. dove altro potrei praticarla? Posso lavorare nei musei, in fondo gli antropologi sono applicabili in ogni campo e infatti lo sono sempre di più. Ora ho avuto questa opportunità che mi piace molto, anche se i costi ci sono».

Certo, l’idea di proseguire c’è, nonostante le montagne e la nebbia fitta. Osservare la linea dell’orizzonte in questa situazione mette però molta ansia, perché l’incertezza e la precarietà si scontrano – banalmente, infine – con le progettualità di vita di una persona di 30-35 anni, con la ricerca di una umanissima stabilità affettiva. «È un delirio», si fa sfuggire Erika. Di nuovo, non stento a crederlo. Relazioni che non si gestiscono, amici che non capiscono, vite un po’ sbandate, “zingarate accademiche” in giro per il mondo, e una passione che nonostante tutto resiste. «Quando parlo di Marsabit mi si allargano gli occhi e ridivento adolescente – ride Erika – non ho una spiegazione, provo a coinvolgere la gente ma non mi capiscono!».

Intanto, il sogno dell’Africa resta, Erika mi racconta di voler fare presto un viaggio, perché le manca molto, anche se si sguazza nei dubbi e nel mare d’ansia per il futuro. «Non so se nel mio caso si possa parlare di nonostante – concludiamo la nostra chiacchierata tornando con i piedi per terra – guarderei piuttosto verso il passato, non a ciò che sono ora. Nonostante la famiglia, dove sono stata la prima ad andare all’università, nonostante la mancanza del capitale sociale che mi darebbe le competenze per gestire meglio i rapporti di potere in certi ambienti, nonostante il background culturale più provinciale e per nulla alto borghese. Credo che i miei genitori siano molto più sulla barricata rispetto a me, perché tutti i miei coetanei hanno vite diverse, lavorano da tanto, sono tornati in provincia dopo la laurea, si sono sposati. Io invece ho scelto un percorso diverso e precario, e ho dovuto ricordare in casa che sono proprio quelli come me a essere la maggioranza».

Intanto, il sogno dell’Africa resta, Erika mi racconta di voler fare presto un viaggio, perché le manca molto, anche se si sguazza nei dubbi e nel mare d’ansia per il futuro. «Non so se nel mio caso si possa parlare di nonostante – concludiamo la nostra chiacchierata tornando con i piedi per terra – guarderei piuttosto verso il passato, non a ciò che sono ora. Nonostante la famiglia, dove sono stata la prima ad andare all’università, nonostante la mancanza del capitale sociale che mi darebbe le competenze per gestire meglio i rapporti di potere in certi ambienti, nonostante il background culturale più provinciale e per nulla alto borghese. Credo che i miei genitori siano molto più sulla barricata rispetto a me, perché tutti i miei coetanei hanno vite diverse, lavorano da tanto, sono tornati in provincia dopo la laurea, si sono sposati. Io invece ho scelto un percorso diverso e precario, e ho dovuto ricordare in casa che sono proprio quelli come me a essere la maggioranza».

Tempo di precariato, una parola che rimbalza sempre di più, a volte senza svelare il contenuto del vaso di pandora, questo perché una rappresentanza vera della fascia dei precari non esiste. Ma il disagio serpeggia tra la società, nei racconti come quello di Erika. Ci domandiamo, insieme, cosa ne sarà di noi in futuro, se dovremo pagarla forse con la salute, con le aspettative di vita. Eppure, si resiste, si guarda la metà piena del bicchiere, perché «non ce lo dimentichiamo mai – mi fa notare Erika – i nonostante per chi segue il mio percorso non esistono: siamo dei privilegiati, facciamo il lavoro più bello del mondo».

Postilla

Sono arrivata a Erika attraverso il consiglio di un amico, compagno di una summer school che ho seguito nel 2015 per il mio dottorato e che aveva riunito un bizzarro insieme di ricercatori di tutti i campi, scientifici, umanistici, da tutta Italia. Lo conosco da pochi anni, ma attraverso i social e diversi progetti, ho capito che si tratta di una persona impegnata su tanti fronti diversi, sebbene, ancora una volta, assolutamente precaria. Mi ha sempre colpita la rassegnazione attiva (mi rendo conto sia un paradosso, ma è così) che questo ricercatore mette nelle proprie attività, e che riesce a non trasformarsi in rabbia e nemmeno in barricate verso il prossimo. Erika me lo conferma, perché con lui lavora al Museo: «avrei potuto trovare uno squalo accademico, io antropologa culturale in un ambiente in cui questa specializzazione è poco compresa . Ero appena addottorata, non ancora del mestiere e con una disciplina considerata fuffologia, e invece ho trovato una persona fortemente precaria, che ha fatto della multidisciplinarità una ragione di vita. Se fosse stato diverso, sarei sopravvissuta lo stesso, ma sarebbe stato un inferno!». E quindi grazie Gigi, sia da parte della mia intervistata, sia da parte mia, che riesco a trovare una risposta e dare una spolverata di forza e ottimismo anche a un quadro così pieno di ansia per il futuro.